Introduction aux traumatismes et à leur effet sur le cerveau

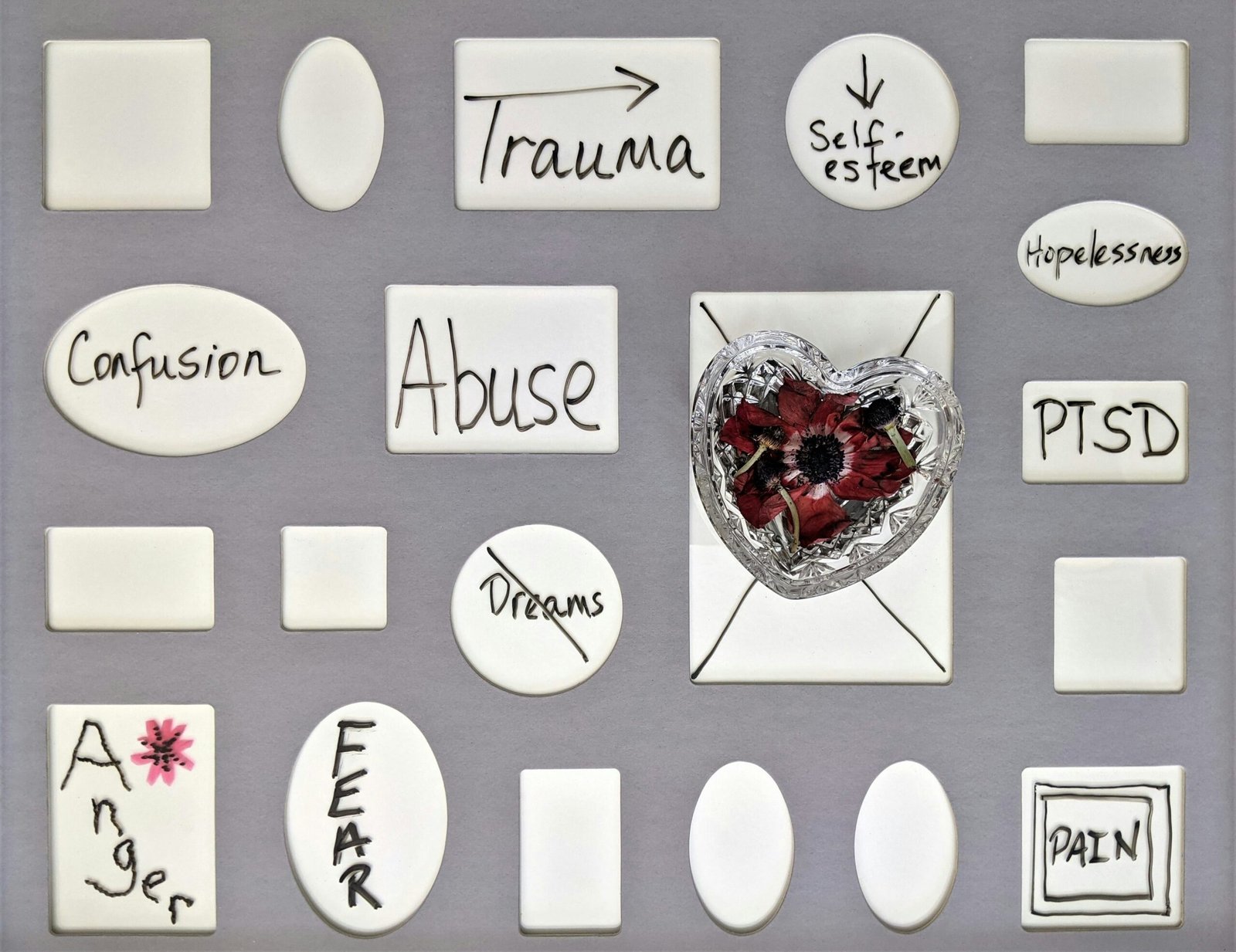

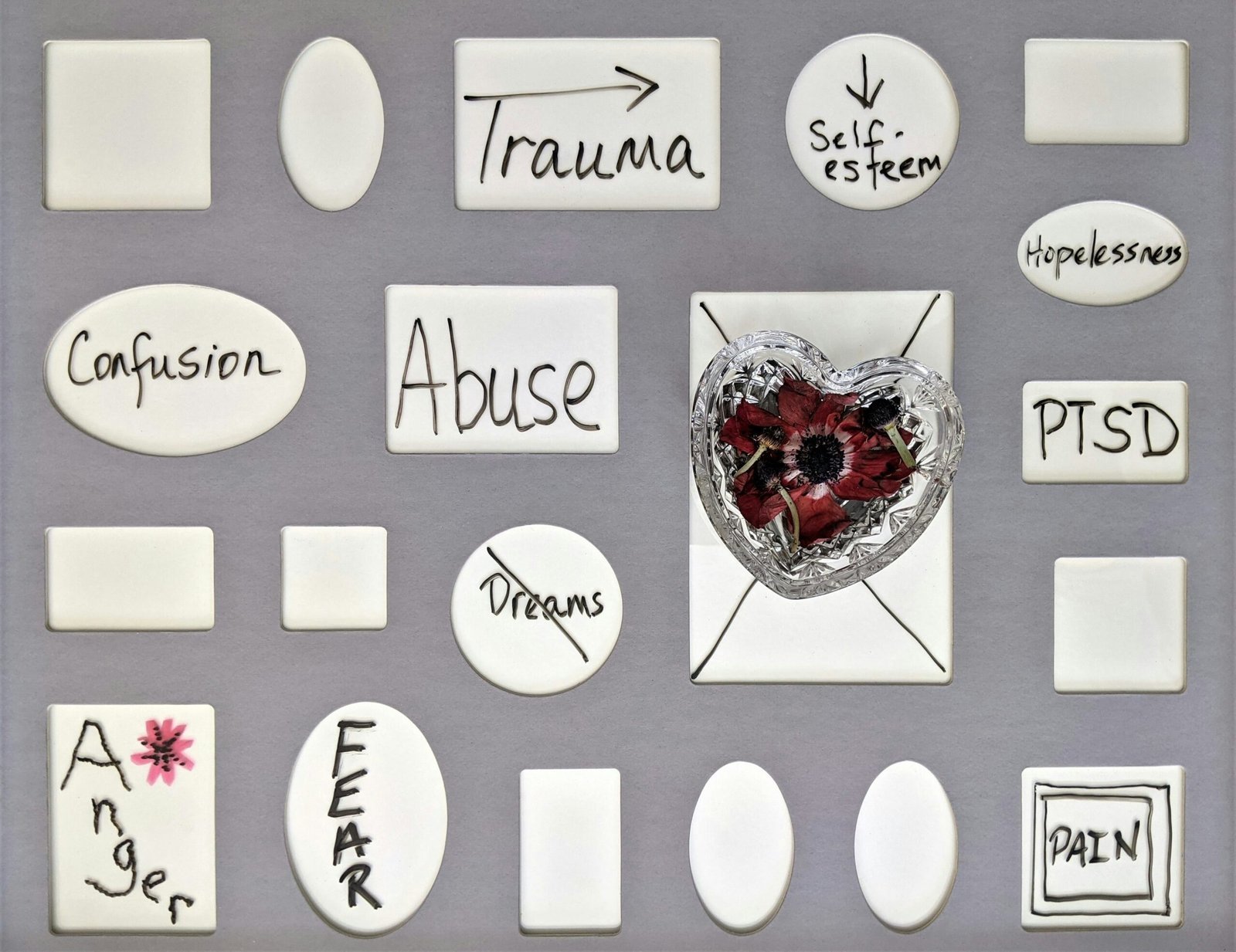

Le traumatisme, qu’il soit psychologique ou physique, fait référence à une expérience qui perturbe de manière significative le bien-être émotionnel et mental d’un individu. Les traumatismes psychologiques peuvent découler d’événements tels que des accidents, des abus, ou des pertes, tandis que les traumatismes physiques sont souvent liés aux blessures corporelles ou aux maladies graves. Comprendre ces concepts est essentiel, car ils jouent un rôle majeur dans la manière dont le cerveau traite l’information et régule les émotions.

Les effets des traumatismes sur le cerveau peuvent être profonds et durables. Lorsqu’une personne subit un événement traumatisant, le cerveau réagit en activant des mécanismes de survie qui peuvent entraîner des modifications structurelles et fonctionnelles. Par exemple, des études ont montré que le stress chronique résultant de traumatismes peut altérer la taille de l’amygdale, la région du cerveau impliquée dans la régulation des émotions et la réponse à la peur. Ces changements peuvent affecter non seulement la mémoire mais aussi la capacité d’une personne à faire face à des situations stressantes à l’avenir.

La prévalence des traumatismes dans notre société moderne est alarmante. De nombreux individus, à divers niveaux, sont confrontés à des expériences traumatisantes qui influencent non seulement leur santé mentale, mais également leur bien-être physique. Il est donc crucial d’explorer comment ces expériences impactent le fonctionnement cérébral et d’encourager une prise de conscience collective afin de mieux comprendre et traiter les répercussions des traumatismes sur l’individu. La recherche continue d’explorer cette dynamique, soulignant l’importance d’un soutien adéquat pour ceux qui ont connu des traumatismes.

Le cerveau humain : une vue d’ensemble

Le cerveau humain est une structure complexe et dynamique qui joue un rôle central dans le fonctionnement de notre organisme. Comprendre ses principales fonctions et structures est essentiel, en particulier en ce qui concerne les effets des traumatismes sur la mémoire et les émotions. Les régions clés du cerveau impliquées dans ces processus sont l’amygdale et l’hippocampe, chacune ayant des rôles distincts mais interconnectés.

L’amygdale est souvent considérée comme le centre des émotions. Située dans la partie médiane du cerveau, elle est activement engagée dans le traitement des émotions, telles que la peur et l’anxiété. Elle joue également un rôle crucial dans la formation des souvenirs émotionnels, influençant la façon dont une personne réagit aux expériences de vie. En cas de traumatisme, l’amygdale peut devenir hypersensible, entraînant des réponses émotionnelles exacerbées et des difficultés dans la régulation des émotions.

De son côté, l’hippocampe est principalement associé à la formation de nouvelles mémoires et à l’apprentissage. Se trouvant dans le lobe temporal, cette région est essentielle pour le stockage et la récupération des informations. Les traumatismes peuvent endommager l’hippocampe, compromettant ainsi la capacité d’une personne à former de nouveaux souvenirs ou à se souvenir d’événements passés. L’interaction entre l’amygdale et l’hippocampe est particulièrement pertinente lors d’un traumatisme, car un événement émotionnellement chargé peut renforcer le souvenir associé à celui-ci, conduisant à une mémoire situationnelle vive, mais parfois douloureuse.

En explorant comment ces régions cérébrales interagissent et peuvent être affectées par les traumatismes, il devient possible de mieux comprendre les implications du stress post-traumatique et d’autres troubles liés aux traumatismes. Cette compréhension est fondamentale pour le développement de stratégies d’intervention et de traitement visant à minimiser les effets néfastes des traumatismes sur le cerveau et la mémoire.

Types de traumatismes et leurs manifestations

Les traumatismes peuvent être classés en deux grandes catégories : les traumatismes physiques et les traumatismes psychologiques. Chacune de ces catégories peut avoir des effets significatifs sur le cerveau et la mémoire des individus, entraînant des manifestations variées.

Les traumatismes physiques, tels que ceux résultant d’accidents de voiture, de chutes ou de blessures sportives, peuvent causer des dommages physiques au cerveau. Par exemple, un traumatisme crânien peut entraîner une commotion cérébrale, affectant temporairement les capacités cognitives et la mémoire. Les études montrent que les personnes ayant subi un traumatisme crânien peuvent faire face à des problèmes de concentration, des oublis occasionnels, et même à une altération durable de la mémoire à long terme. Une étude de cas récente a révélé qu’un patient ayant subi une commotion cérébrale lors d’un accident a éprouvé des difficultés significatives à se souvenir des événements survenus pendant plusieurs mois après l’incident.

D’autre part, les traumatismes psychologiques, tels que ceux provoqués par des expériences de violence, d’abus ou de négligence, peuvent également influer profondément sur le fonctionnement cérébral. Les victimes de traumatismes psychologiques affichent souvent des symptômes de stress post-traumatique (SPT) qui affectent leur mémoire. Par exemple, un individu ayant vécu des abus physiques à l’enfance peut avoir des souvenirs fragmentés ou des flashbacks. Une étude a démontré que les personnes souffrant de SPT avaient plus de difficulté à former de nouveaux souvenirs et à rappeler des informations précédemment stockées dans leur mémoire. Les manifestations de ce type de traumatisme peuvent se traduire par une mémoire altérée, une dissociation durant des événements stressants, et des difficultés à établir des relations sociales.

Dans l’ensemble, que ce soit à travers des traumatismes physiques ou psychologiques, les effets sur le cerveau et la mémoire peuvent être dévastateurs, affectant la qualité de vie des individus touchés. Adopter des approches thérapeutiques adéquates est essentiel pour atténuer ces effets et aider les victimes à retrouver leurs capacités cognitives.

La plasticité cérébrale et la résilience

La plasticité cérébrale est un concept essentiel qui fait référence à la capacité du cerveau à se réorganiser et à s’adapter suite à des expériences, que celles-ci soient traumatiques ou non. Cette capacité intrinsèque est particulièrement visible chez les individus ayant subi des traumatismes, montrant ainsi comment le cerveau peut modifier ses connexions neuronales en réponse à des défis. Les neurones, les cellules qui composent le système nerveux, peuvent établir de nouvelles synapses et affiner les circuits existants, ce qui offre une voie potentielle pour la récupération. Cette dynamique est mise en lumière par les études en neurosciences, qui révèlent que la plasticité cérébrale joue un rôle majeur dans la manière dont le cerveau traite et réagit face aux expériences traumatiques.

Des facteurs variés, tels que l’âge, la génétique et l’environnement, influencent également ces mécanismes de plasticité. Par exemple, les jeunes cerveaux sont souvent plus malléables, ce qui explique en partie pourquoi les enfants peuvent généralement se remettre plus rapidement d’expériences traumatiques que les adultes. Cependant, la plasticité cérébrale n’est pas le seul facteur déterminant dans la récupération. La résilience, qui désigne la capacité à surmonter et à s’adapter à l’adversité, est également cruciale. Certaines personnes, malgré les circonstances traumatiques, semblent posséder une force intérieure qui leur permet de faire face aux défis et de se reconstruire.

Plusieurs éléments contribuent à cette résilience, notamment le soutien social, les mécanismes d’adaptation sains et une perception positive de soi. Les individus qui parviennent à donner un sens à leur douleur ou à établir des connexions sociales solides ont souvent de meilleures chances de récupérer. En somme, la plasticité cérébrale et la résilience sont des notions intimement liées, illustrant la capacité remarquable du cerveau à s’adapter et à surmonter les effets des traumatismes.

Effets des traumatismes sur la mémoire

Les traumatismes, qu’ils soient physiques ou émotionnels, peuvent avoir un effet profond sur les capacités mnésiques d’un individu. La mémoire, un processus complexe impliquant plusieurs systèmes cérébraux, peut être altérée de diverses manières, en particulier après un traumatisme significatif. Parmi les différents types de mémoire, la mémoire épisodique et la mémoire procédurale sont souvent les plus touchées.

La mémoire épisodique, qui concerne la recollection d’événements spécifiques et personnels, peut se détériorer en raison de récents traumatismes. Les recherches suggèrent que des événements traumatiques peuvent perturber le système limbique, une région du cerveau clé pour la consolidation des souvenirs. Par conséquent, une personne ayant vécu un traumatisme peut éprouver des difficultés à former de nouveaux souvenirs ou à se remémorer certains événements passés. Des études ont montré que le stress post-traumatique, une condition souvent observée après des expériences traumatisantes, est souvent lié à des lacunes dans la mémoire épisodique et peut même mener à des souvenirs intrusifs et dérangeants en raison de la réactivation intense des souvenirs associés au traumatisme.

En ce qui concerne la mémoire procédurale, qui est responsable de l’apprentissage des compétences et des tâches motrices, des traumatismes peuvent également engendrer des problèmes. Bien que les recherches soient encore en cours, certaines études indiquent que les individus peuvent éprouver des difficultés à acquérir de nouvelles compétences motrices après un traumatisme, ce qui peut être attribué à des dommages affectant les circuits neuronaux impliqués dans l’apprentissage moteur. Toutefois, il est à noter que la mémoire procédurale est souvent moins vulnérable aux effets des traumatismes en comparaison avec la mémoire épisodique. En effet, des personnes ayant subi un traumatisme peuvent conserver des compétences déjà acquises, mais peuvent avoir du mal à apprendre de nouvelles tâches.

Les effets des traumatismes sur la mémoire sont complexes et multiformes. Comprendre ces impacts est essentiel pour développer des approches thérapeutiques visant à aider les individus à surmonter les défis mnésiques qui peuvent suivre des expériences traumatiques.

Troubles associés aux traumatismes

Les traumatismes peuvent entraîner divers troubles psychologiques, affectant non seulement la santé mentale, mais aussi la mémoire et le fonctionnement cognitif. Parmi les troubles les plus répandus, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) se distingue par ses impacts significatifs sur la vie quotidienne. Les individus souffrant de TSPT peuvent vivre des flashbacks, une anxiété excessive, une irritabilité et des difficultés de concentration. Ces symptômes peuvent perturber leurs capacités cognitives et altérer leurs souvenirs, amenant souvent à une impression de déréalisation.

En outre, l’anxiété est fréquemment associée aux traumatismes. Les personnes confrontées à des événements traumatisants peuvent développer une anxiété généralisée qui influence leur perception et leur mémoire. Par exemple, l’activation systématique de la réponse au stress due à un traumatisme peut engendrer des troubles de la mémoire à court terme, rendant difficile le rappel d’événements récents. Cela peut aboutir à une boucle où l’anxiété exacerbe les problèmes de mémoire, créant ainsi un cercle vicieux et affectant profondément la stabilité émotionnelle des individus.

Les troubles émotionnels liés aux traumatismes ne s’arrêtent pas là. Les personnes peuvent également ressentir un sentiment d’engourdissement émotionnel, les rendant incapables de former de nouvelles mémoires significatives. Ce phénomène, souvent décrit comme une dissociation, est une réponse psychologique au stress et à la douleur, ce qui complique encore les processus cognitifs. Par conséquent, il est essentiel de reconnaître l’importance des soins psychologiques appropriés pour traiter ces troubles. Une prise en charge précoce peut réduire les effets à long terme des traumatismes sur la mémoire et favoriser un meilleur fonctionnement cognitif.

Stratégies de traitement et d’intervention

Le traitement des effets des traumatismes sur le cerveau et la mémoire nécessite une approche multidisciplinaire, intégrant plusieurs stratégies thérapeutiques éprouvées. Parmi celles-ci, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est souvent au premier plan. La TCC vise à identifier et modifier les schémas de pensée négatifs et les comportements inadaptés qui résultent d’expériences traumatiques. En aidant les patients à restructurer leurs pensées, cette approche peut atténuer l’anxiété et améliorer la régulation émotionnelle.

En parallèle, la thérapie EMDR (Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires) se démarque comme une intervention efficace pour traiter le stress post-traumatique. En utilisant une stimulation bilatérale, comme les mouvements oculaires, la thérapie EMDR permet aux individus de retraiter les souvenirs traumatiques, facilitant ainsi une intégration plus saine de ces expériences. De nombreuses études ont montré que cette méthode réduit rapidement les symptômes d’anxiété et d’intrusion, rendant les souvenirs moins perturbants.

En outre, d’autres techniques psychothérapeutiques, telles que la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), peuvent également jouer un rôle crucial dans le processus de guérison. Cette approche encourage les individus à accepter leurs pensées et émotions sans jugement, tout en s’engageant à prendre des mesures alignées avec leurs valeurs. Ce processus renforce la résilience et favorise un meilleur fonctionnement quotidien.

Les résultats escomptés de ces thérapies peuvent inclure une diminution significative des symptômes de détresse, une amélioration de la mémoire et un retour à un fonctionnement normal. En résumé, il est essentiel de personnaliser les interventions en fonction des besoins individuels, car la réponse à chaque approche peut varier. Le succès du traitement des traumatismes repose sur la combinaison adéquate des différentes méthodes thérapeutiques et le soutien continu des professionnels de la santé mentale.

Prévention et sensibilisation

La prévention des traumatismes et la sensibilisation à leurs impacts jouent un rôle crucial dans la protection de la santé mentale et cognitive. Les traumatismes, qu’ils soient causés par des accidents, des agressions physiques ou des catastrophes naturelles, peuvent entraîner des modifications durables du fonctionnement cérébral et de la mémoire. Par conséquent, il est essentiel d’adopter des stratégies de prévention solides pour atténuer ces effets délétères.

Dans un premier temps, l’éducation dans les écoles constitue un axe de prévention fondamental. En intégrant des programmes éducatifs sur les traumatismes et leurs conséquences dans le curriculum, les jeunes peuvent développer une meilleure compréhension des enjeux liés à la sécurité personnelle et à la santé mentale. Cette formation préventive favorise une culture de sensibilisation, où les élèves sont non seulement conscients des dangers potentiels mais apprennent également des moyens concrets pour minimiser les risques de traumatismes.

Ensuite, les politiques de santé publique doivent être orientées vers la protection des individus face aux traumatismes. Cela inclut la création de lois visant à renforcer la sécurité dans les environnements communautaires, tels que les écoles, les lieux de travail et les espaces publics. La promotion de pratiques de prévention, comme le port de casques lors des activités sportives ou l’encouragement de l’utilisation de ceintures de sécurité, contribue également à réduire l’incidence des traumatismes.

Enfin, les initiatives communautaires sont essentielles pour renforcer la sensibilisation à l’impact des traumatismes sur le cerveau et la mémoire. Des ateliers et des campagnes d’information peuvent aider à diffuser des connaissances sur l’importance de la prévention, ainsi que sur les ressources disponibles pour ceux qui ont subi un traumatisme. En impliquant la communauté dans ces efforts, il devient possible de créer un réseau de soutien qui contribue à réduire les effets à long terme des traumatismes.

Conclusion et perspectives futures

En revisitant les éléments clés abordés dans cet article, il est pertinent de souligner que les traumatismes ont un impact significatif sur le cerveau et la mémoire. Les recherches montrent que les expériences traumatiques peuvent altérer certaines structures cérébrales, notamment l’hippocampe, qui joue un rôle crucial dans la formation et la récupération des souvenirs. De plus, ces altérations peuvent affecter la mémoire à court et à long terme, influençant ainsi le comportement et le bien-être émotionnel des individus touchés.

Cette exploration a également mis en lumière les mécanismes possibles de résilience et de récupération. Il est essentiel de reconnaître que bien que les traumatismes puissent engendrer des effets négatifs, il existe des voies de guérison. Grâce à des approches thérapeutiques, des pratiques de soutien émotionnel, et une sensibilisation accrue des professionnels de santé, de nombreux individus peuvent retrouver un équilibre et une fonction cognitive satisfaisante. La neuroplasticité du cerveau offre des perspectives encourageantes, permettant la réhabilitation même après des événements traumatiques graves.

Concernant les directions futures pour la recherche, il est impératif d’explorer davantage les interventions efficaces qui peuvent atténuer les conséquences des traumatismes. Cela inclut l’étude des traitements innovants, tels que les thérapies psychologiques et les approches basées sur la pleine conscience, qui s’avèrent prometteuses. En parallèle, une meilleure compréhension des mécanismes neurobiologiques sous-jacents pourrait ouvrir la voie à des solutions thérapeutiques adaptées.

Enfin, il est crucial de promouvoir l’empathie et le soutien au sein de la société pour ceux qui ont vécu des traumatismes. Créer un environnement bienveillant peut considérablement faciliter le processus de guérison. En conclusion, les efforts collectifs dans la recherche, le traitement et le soutien peuvent jouer un rôle déterminant dans la remise sur pied des individus affectés par des traumatismes, leur permettant ainsi de récupérer et de prospérer.